垣根は仕切りから周囲の目隠し、庭の景などさまざまな用途で使われています。

この美しい庭の景の重要な要素の一つが竹垣です。

目隠しなどで竹垣にしようか?フェンスにしようか?生垣にしようか?など色々迷うことがあるかと思います。

竹垣は、自然の美しさを際立たせるだけでなく、プライバシーの確保や風の流れを調節する機能も果たします。

この記事では、竹垣の基本的な知識から種類、選び方、そしてメリット、デメリットまでを紹介します。

同じ垣根でも生垣については下記を参考にしてください。

目隠しや仕切りに使われる生垣を植木屋である筆者が

実際に使っている物を種類、実例集を交えて紹介しています.

生垣の事などお気軽にご相談ください。

竹垣の選び方:素材と品質の見分け方

竹垣には伝統的な垣根から創作垣など色々と種類があります。

竹垣は、日本の庭園や和風庭園に用いられる竹で編んだ垣根です。

一般住宅、寺社仏閣や料亭などの外構に多く見られます。

竹垣の材料は主に竹、樹木の枝、杉皮、板など天然木や人工素材で作られ、視線を遮るタイプや透けて見えるタイプなど多様な種類があります。

例えば、遮蔽垣(しゃへいがき)は外から中の様子が見えない目隠し用のフェンスであり、

京都の建仁寺で最初に使われた建仁寺垣が代表的な形です。

また、透かし垣(すかしがき)は向こう側が透けて見える竹垣で、一定間隔で立てた竹に、

寝かせた竹を十字にクロスさせる四つ目垣などがあります。

竹垣の場合、同じような竹垣でも名前が違ったり、竹の間合いなどでも違って見えたりもしますので

出入りの庭師の方等に相談するのが良いかと思います。

庭師の中には器用な方もいらっしゃるので創作垣を頼むのも面白いかも知れません。

東京近郊では建仁寺垣と御簾垣、四ツ目垣をよく見かけます。

竹垣は外と家を仕切るだけでなく、庭の中を和風に演出するアイテムとしても使用されます。

例えば、御簾垣の垣根をL字型に配置して、お庭の一角を日本庭園風にするなどのアレンジが可能です。

竹垣の設置には、生垣とは異なり虫の大量発生の心配がなく、比較的メンテナンスが楽なのが特徴です。

ひと昔前まで竹垣は10年はもつと言われていましたが、近年では温暖化の影響なのかわかりませんが竹が傷むのが早くなっているように感じます。

7~8年で傷みが激しい場合は作り直しをご検討ください。雨や紫外線などの影響の受けにくい軒下、室内などの場所は10年以上は長持ちするようです。

自然の物を使うと無機質なブロックやアルミフェンスなどと異なり風情がでるのでオススメなのですが、

竹垣の天然物は人工物と比べると耐久性に問題があり、何年後かには作り直しが必要となります。

最近では自然の物に似せた人工竹などもあり色も形も豊富で良く出来ています。

どちらもメリット、デメリットがありますので植木屋さんにご相談ください。

竹垣のメリット

- 自然な美しさと和の雰囲気: 竹垣はその自然な素材感で、庭や外回りに和の雰囲気をもたらします。特に日本式の庭園には、その風景に溶け込むような美しさを提供します。

- 環境に優しい: 竹材は成長が早く、再生能力が高いため、木材などの他の資源に比べて環境への負荷が少ないです。サステナブルな素材として、エコ意識が高い方にも適しています。

- 耐久性と強度: 正しく処理された竹は、ほどほどに耐久性があり、長期間にわたってその美しさを保ちます。また、竹は自然素材の中でも特に強度が高く、しっかりとした囲いや仕切りを提供します。

- 多様なデザイン: 竹垣は様々な形やサイズで作ることができ、カスタマイズが可能です。これにより、どんな庭にも合うようにデザインすることができます。

竹垣のデメリット

- 作り直しが必要: 天然素材である竹垣は10年ほどで風化しますので作り直しが必要です。

特に湿度の高い場所では、カビや虫害のリスクがあります。 - 初期コストが高い場合がある: 高品質な竹垣を設置する場合、そのコストは木製のフェンスや人工的な素材に比べて高くなることがあります。

長期的な視点で見れば、その耐久性からコストパフォーマンスは良いと言えますが、初期投資は大きいです。 - 設置に専門的な技術が必要: 竹垣を正しく美しく設置するには、専門的な技術が必要です。そのため、自分で設置するのではなく、専門家に依頼する必要がある場合が多いです。

竹垣の選択と設置

竹垣を選ぶ際には、庭の大きさやスタイル、目的に合わせて選びましょう。

例えば、目隠しを重視するなら建仁寺垣のようなものがむいています。

DIYでの設置は、出来上がりのものであれば、基本的な工具と竹垣キットがあれば、初心者でも挑戦できるかと思います。

竹垣の種類と実例集

竹垣の施工例です。

お庭の目隠しや仕切りなどの参考にしてください。

見積は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

建仁寺垣

建仁寺垣(けんにんじがき)は、日本の伝統的な竹垣の一種で、特に庭園の装飾やプライバシーの保護に用いられます。

この垣根は、京都の建仁寺にその名の由来があり、日本の伝統的な和風庭園に多く見られるスタイルです。

真竹を割った物を立子に使った竹垣です。片面、両面どちらも出来ます。

目隠しなど需要はおおく東京でもよく見かけます。

横に渡してある竹を押し縁といいます。押し縁の太さでもかなり違いがでます。

こちらは一般的な太さの押し縁です。

下部は地上に刺したり、焼板や差石の上に乗せたり様々です。

こちらは現地調達のヒノキの焼丸太の上に乗せてあります

建仁寺垣は、そのシンプルながらも洗練されたデザインで、和風の美を表現し、庭に落ち着きと和の雰囲気を与えます。

東京都杉並区|建仁寺垣施工例

建仁寺垣改

上部が建仁寺、下部が四つ目垣の下透かしの竹垣。

目線の部分だけ隠してあります。

四ツ目垣はもっともシンプルな竹垣でよく使われます。

丸太に丸竹を横に取付け、これに丸竹の立子を

等間隔に取り付けていきます。

下が透けて見えるため、近年の防犯にはこちらの方が良いかもしれません

東京都杉並区/建仁寺施工

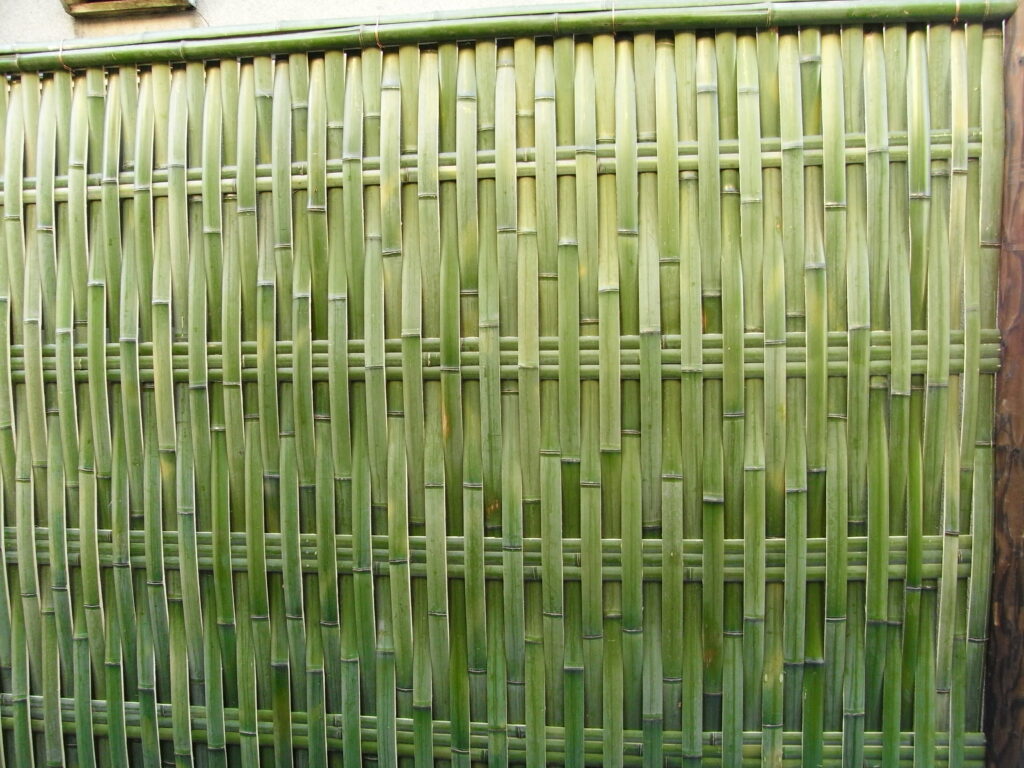

御簾垣

御簾垣施工例。御簾垣(みすがき)は、日本の伝統的な庭園で見られる竹製の垣根の一種です。

この垣根は、その名の通り、竹で編んだ「御簾(みす)」のような見た目をしており、

美しさと機能性を兼ね備えています。

御簾垣の特徴は、細竹を横に並べ、それらを竹や紐で固定することです。

これにより、緻密かつ繊細なデザインが生まれ、光と影を通して美しい模様を庭に映し出します。

また、竹の間隔は比較的狭いため、視界を遮りつつも、光をやわらかく通すことができます。

こちらは晒竹を使ったもの。仕上がり時はきれいです。

東京では人気があるのかよく見かけます。

晒竹は雨に弱い面もありますので上部に屋根をかけてあります。

御簾垣は、プライバシーの保護や風除けとしての役割も果たし、庭に穏やかで落ち着いた雰囲気をもたらします。

さらに、自然素材である竹を使用しているため、環境にも優しく、和の伝統美を感じさせるアクセントとして庭に取り入れられます。

杉並区上井草|御簾垣施工例

御簾垣改

こちらは晒竹の上部に焼板を間に挟んだ御簾垣の施工例。

おなじ御簾垣でも雰囲気が違って見えます。

こちらも施工例をよくみかけます

練馬区/御簾垣

四ツ目垣

四ツ目垣(よつめがき)は、日本の伝統的な庭園によく見られる美しい竹製の垣根です。

この垣根は、四角形の模様が特徴で、名前の「四ツ目」は、これらの四角形が織りなす模様に由来しています。

庭や家の境界を区切ると同時に、独特の美観を提供することで知られています。

四ツ目垣の製作には、主に竹が使用されます。竹は強度があり、日本の気候に適しているため、庭園に理想的な素材です。

この垣根の製作過程は、竹を縦横に丁寧に編み込むことで、繊細な四角形のパターンを形成します。

この四角形のデザインは、垣根にリズムと深みを与え、視覚的に魅力的な効果を生み出します。

四ツ目垣は、プライバシーの保護と風通しの良さを両立させています。

竹の配置によって、外からの視線を適度に遮りつつ、空気が自然に通り抜けることができるため、快適な環境を提供します。

また、その自然な外観は、日本の庭園の落ち着いた雰囲気にぴったりと溶け込みます。

四ツ目垣は、単に庭の境界を示すだけでなく、その場所の美しさを高め、伝統的な日本の美意識を表現する重要な役割を果たしています。

現代でも、その古典的な魅力と機能性により、多くの庭園や住宅で愛用されています。

大津垣

大津垣(おおつがき)も、日本の伝統的な庭園で使用される竹製の垣根の一種です。

この垣根の特徴は、そのシンプルで堅牢な構造にあります。大津垣は、主に割竹を縦方向に並べて作られ

、割竹同士を水平に走る複数の割竹の筋で固定します。

この水平な割竹の筋が特徴的で、垣根全体に統一感と力強さを与えています。

個人的には好きな竹垣です。

大津垣は比較的密に竹が配置されているため、プライバシー保護や風の遮断に効果的です。

このため、庭園の境界線や区画を分ける際によく用いられます。

また、竹の強度と耐久性を活かした造りで、長期間にわたってその美しさを保つことができます。

このように、大津垣は庭の美しさを引き立てるとともに、実用的な機能も兼ね備えた庭造りの要素として重宝されています。

建仁寺垣からお庭の雰囲気を変えるのにこちらでも良いかと思います。

豊島区|大津垣

杉皮垣

杉皮垣(すぎかわがき)は、日本の伝統的な庭園に用いられる垣根の一種で、特にその独特な素材と見た目が特徴です。

この垣根は、その名の通り、杉の木の皮を主要素材として使用します。

杉皮垣の製作には、杉の木の皮を長いストリップに剥がし、これを垣根の骨組みに縦に並べて固定します。

杉皮は自然な質感と色合いを持ち、時間が経つにつれて独特の風合いを増していきます。

杉皮の柔らかなテクスチャーと色の変化は、庭園に自然な美しさと和の雰囲気をもたらします。

杉皮垣は、その美しい外観だけでなく、耐久性にも優れています。杉の皮は、雨風に強く長持ちする素材であり

、竹垣よりは長い期間、庭を飾り続けることができます。

また、杉皮の自然な質感は、周囲の植物や庭園の他の要素と調和しやすいため、様々なスタイルの庭園に適応します。

しかし杉皮などは高価となっておりますので需要が少なくなっています。

コンクリート塀などに貼り付けることも可能な垣根です。

万年塀などが見えて気になるお客様の需要があるかと思います

杉皮垣は、その自然な美しさと耐久性で、日本の伝統的な庭園において重要な役割を担う垣根です。

庭の雰囲気を和ませるだけでなく、自然素材の魅力を存分に活かしたデザイン要素としても価値があります。

東京都世田谷区深沢|杉皮垣

木賊垣

木賊垣。この垣根は「トクサ垣」と呼ばれるものの、実際には木賊(トクサ)の植物は使用せず、

名前は形状や外観がトクサに似ていることに由来しています。

この垣根の製作には、半割竹を縦方向に並べて使用します。竹を縦に密に配置し、緻密で均一なデザインを作り出します。

横の胴縁の竹は無くすっきりとした印象です。

この方法により、密閉性が高く、視線を遮る効果もあります

竹のみで作られるトクサ垣の美しさは、そのシンプルさと自然な風合いにあります。

竹の自然な色合いと質感が和風庭園に溶け込み、洗練された雰囲気を演出します。

東京都|練馬区施工

竜安寺垣

竜安寺垣は、竹垣の中でも独特な垣根です。

この垣根は、京都に位置する名高い竜安寺の庭園で見られることからその名が付けられました。

この垣根は特に美観を兼ね備えており、割いた竹を用いて構築されています。

竹は斜めに交差して結ばれることで、独特の模様を創り出します。

仕上がりはとてもきれいですが一般家庭の庭ではあまり見られません。

袖垣

袖垣(そでがき)は、日本の庭園によく見られる伝統的な垣根です。

名前の由来は、この垣根が着物の「袖」のように見えることからきています。

主に竹や木を使って作られ、自然な感じを庭に加えます。縦や横に並べた竹や木の棒を使い、美しい格子状のパターンを作り出します。

これにより、光と影が交わる美しい効果が生まれます。

袖垣の使い方は、庭の中で少し目隠しを作り出すため、または庭のある部分を隠すためによく用いられます。

例えば、庭の入り口や家の周りに設置することで、外からの視線を遮ったり、庭の中の特定の場所を隠したりすることができます。

また、庭の中での歩く道を示す目印としても使われることがあります。

袖垣は、そのシンプルで自然なデザインで、庭の落ち着いた雰囲気を引き立てます。

日本の伝統的な美意識と自然との調和を象徴するものとして、日本国内外で愛されています。

こちらは袖垣です。建物などに取り付けられている短い垣根です。

黒竹の袖垣

黒竹を使った袖垣。間に黒穂を挟んで立合垣にしてあります。

黒穂垣根は、その名の通り、黒竹の穂の部分を使用します。

この竹は自然な黒みを帯びた色が特徴で、時間とともに風合いが増していきます。

こちらも高級感があり関東でもよく見かけます。

近年黒竹、黒穂の入荷が減ってきていますのでご注文はお早めにお願いいたします。

東京都/武蔵野市吉祥寺

清水垣

清水垣。晒し竹の丸竹を立子、押し縁に割り竹を使用した清水垣形式の袖垣。

御簾垣の立てと横を反対にした感じです 。

柱に使う丸太は白木の丸太や焼き丸太など種類があります。

近年では使いやすいこちらの焼き丸太を使用しております

埼玉県ふじみ野市|清水垣施工例

御簾垣の袖垣

御簾垣は、竹を横向きに並べて、すだれ(=御簾)のような見た目に仕上げた垣根です。

特徴

- 素材:主に晒竹を使い、横に細かく並べて組まれます。

- 役割:目隠しや仕切りの役割を果たします。

- 大きさ:本体よりも幅が小さく、庭の景色の邪魔にならない程度の控えめなサイズです。

- 場所:家の出入口や、通路の横、ちょっとした目隠しに添えられることが多いです。

御簾垣の袖垣は、ただの目隠しではなく、庭全体の調和や雰囲気づくりに貢献する、大切な仕上げのパーツです。

自然素材の優しい雰囲気と、日本らしい落ち着いた美しさを演出してくれます。

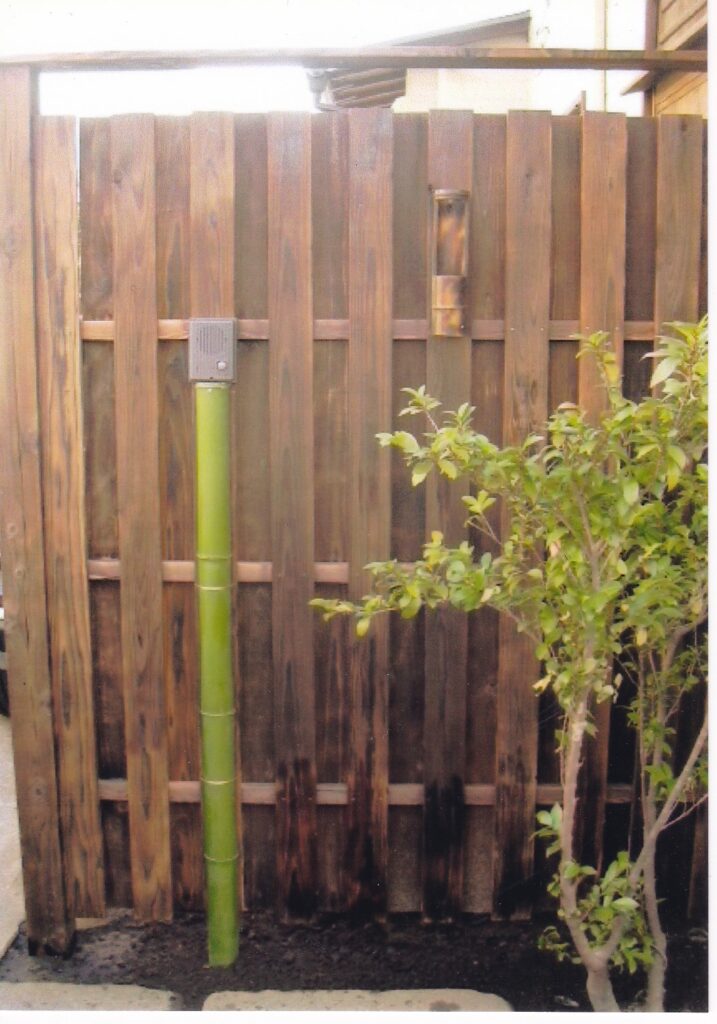

板塀

大和張りの板塀は、日本の伝統的な建築技術の一つで、特に住宅や庭園の囲いとして用いられる板塀のスタイルです。

このスタイルは、その簡潔さ、洗練された美しさ、そして和風建築との調和に特徴があります。

以下に、大和張りの板塀の主な特徴を説明します。

- 素材:大和張りの板塀は、木材を主な素材としています。

使用される木材は、耐久性があり、風雨に強く、時間が経つにつれて風合いが増すものが選ばれます。 - 構造:板塀は一枚の板を縦に並べて作られます。

板と板の間にはわずかな隙間があり、これにより柔らかな光と影が生まれ、美しい外観を作り出します。 - デザイン:大和張りの板塀は、シンプルかつ洗練されたデザインが特徴です。

余計な装飾は施されず、木材の自然な美しさが強調されます。 - プライバシーと透明感:板塀は視線を遮り、プライバシーを保護しますが、隙間からのわずかな視界と光の通過により、閉塞感を与えません。

- 和風庭園との調和:大和張りの板塀は、和風庭園や伝統的な日本建築と完璧に調和します。

自然素材を用い、シンプルながらも繊細な美を持つこの塀は、日本の自然観と美意識を反映しています。 - 耐久性とメンテナンス:適切な材料の選択と丁寧な施工により、大和張りの板塀は長持ちする構造となっています。

また、時折のメンテナンスによって美しさを長く保つことができます。

このように、大和張りの板塀は、日本の伝統的な建築と景観において、機能性と美的価値の両方を提供する重要な要素です

竹垣のまとめ

竹垣は、和風庭園に欠かせない要素です。美しい見た目だけでなく、実用性も兼ね備えています。

この記事を参考にして、あなたの庭に最適な竹垣を選んで、和風の美を楽しんでください。

庭つくりについては下記を参考にしてください。

自然美を追求するプロの庭づくりと庭のリホームガイド

都会の街中にいながら山の中にいるような庭

を表現出来ればと思っております。

垣根や植栽、水鉢設置などお庭づくりのご案内

ご挨拶

自然美を追求する庭づくり

心地のよい庭は気持ちが和やかになります。

庭師の仕事は心にある理想の庭を形にする事。

お客様のオンリーワンの庭づくりをお手伝いいたします。

植木の剪定や庭木の伐採、1本からの庭木の植栽や庭づくりなど

お庭のお悩みを解決いたしますのでお気軽にご相談ください。

主な施工エリア

東京都、埼玉県、神奈川県など近県各所にお伺いしておりますので、エリア外でもお気軽にご相談ください。

東京都全域

23区(練馬区、杉並区、中野区、世田谷区、渋谷区、豊島区、品川区、新宿区、目黒区、大田区、北区、文京区、板橋区、江戸川区、大田区、足立区、千代田区)武蔵野市、三鷹市、狛江市、西東京市、清瀬市、東久留米市、、小平市、小金井市など都内各所にお伺いしております。

埼玉県

さいたま市、和光市、新座市、志木市、朝霞市、ふじみ野し、入間市、飯能市など

神奈川県

横浜市青葉区、相模原市など